Z 係數等於二次側損失除以供應器的總損失,用以表示一次側與二次側之間的損失比例:

因此,0 < Z < 1。若得出的值接近於 1,表示大多數的損失發生在電源供應器的二次側,若值接近於 0,則表示大多數的損失發生於電源供應器的一次側。

Z 係數是相當重要的,因為它以及效率便可決定必須由一次側功率元件 (功率開關與變壓器) 處理的實際功率。因此,Z 的值會影響變壓器一次側繞組電感的值、變壓器的尺寸以及功率開關的工作模式 (連續或不連續導通),甚至會影響電源供應器的 EMI 效能。

根據消耗功率的原件可歸類出損失為一次側損失還是次級側損失。劃分一次側或二次側主要是依據損失發生於切換週期 (開啟或關閉) 的哪個部分,而不是依據元件安裝於一次側與二次側絕緣屏障間的哪一側。

EMI 濾波器 + 輸入整流器:當整流器二極體傳導時,輸入電流流動,大量的損失便會發生在此處。因為相關聯的能量損失無法儲存於電感器中,因此為一次側的損失。

[功率開關導通損失]:發生於功率開關切換開關開啟 (ON) 時間,因此為一次側的損失。

[功率開關切換損失]:這個損失比較難以判定是一次側損失還是二次側損失。開啟損失通常是由一次側所引起,但關閉損失在技術上則是由二次側所引起。因為功率開關關閉損失的幅度通常是較大於開啟損失,因此保守的做法是將其劃分為二次側損失。

[變壓器節點汲極電容]:汲極節點電容損失主要是發生在功率開關開啟時,此時切換裝置正在處理功率,而且正在將能量儲存於變壓器的一次側電感,因此導致一次側損失。

變壓器銅損失:因為電流流經變壓器一次側繞線導致的損失為一次側損失。

[輸出纜線損失]:因為所有傳送至輸出的功率都來自於變壓器中儲存的能量,因此在次級側元件中消耗的此功率都視為二次側損失。

[偏壓繞組功率]:因為偏壓繞線是在功率開關關閉時間傳導輸出,因此為二次側損失。

[一次側箝位]: 一次側箝位的等效電路決定了它是輸出電路,因為一次側箝位僅在功率開關切換為關閉時才啟用 (消耗功率)。它會消耗儲存於變壓器中的能量,因此為二次側損失。

[變壓器鐵芯損失]: 鐵芯損失不受開啟或關閉時間的影響。鐵芯內消耗的能量是由變壓器一次側繞線的電感所處理。因此,視為二次側損失。

[輸出整流器與突波吸收器]: 整流器損失發生在功率開關關閉時間,而此時二極體正在傳導,導致二極體兩端的突波吸收電容器 (若存在) 功率開關開啟的時候,此時突波吸收電容器正在放電。但是因為用來給電容供電的能量最初是在功率開關關閉時間中處理的,因此仍然屬於二次側損失。

[變壓器銅損失]: 因為電流流經變壓器二次側繞組導致的損失為二次側損失。

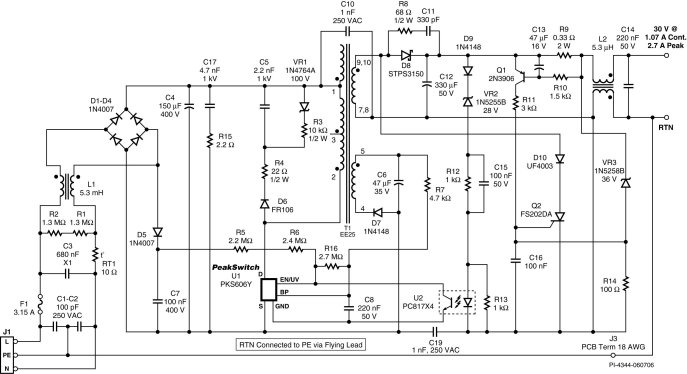

下圖中所示的原型是在 88 VAC 輸入與 29 V、2.42 A 輸出 (70.18 W) 下執行。測量出的輸入功率總計為 93.2 W,提供 75.3% 的整體效率。這表示電源供應器中的損失總計,PLOSS 為 23.02 W。

以下是主要的一次側損失。而其他所有損失則屬於二次側損失。

我們需要下列參數以計算上述的每項損失。括號中的值是每個參數的測量值。

一次側 RMS 電流,IRMS (1.42 A)

功率開關工作比率,D (0.68)

功率開關 RDSON,RDSON (2.6 W)

二極體導通時間,tC (3.75 ms)

切換頻率,FSW (299 kHz)

線間電壓頻率,FL (60 Hz)

共模電感器線電阻,RCM (0.7 W)

變壓器一次側繞組電阻,RPW (0.5 W)

大電容 ESR,RESR(0.8 W)

功率開關切換轉換時間, DT (48 ns)

功率開關切換電壓,VSW (269 V)

功率開關切換電流,ISW (2.42 A)

將 功率開關切換損失歸類為一次側或是二次側損失並不容易。因為它同時影響變壓器的兩側,同時也是影響重大的損失因素。因此,我們會將一半的損失歸到一次側,而另一半歸到二次側。

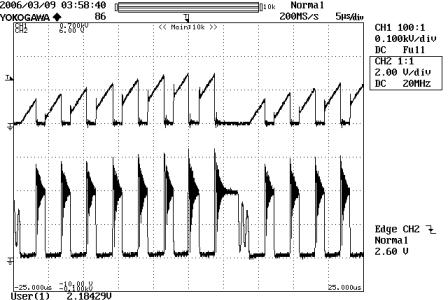

圖 1.範圍圖顯示出汲極電流 (上方) 以及汲極電壓 (下方)。

從圖 1 可以看出,此電源供應器每九個切換週期跳步一次,以維持輸出調節。 也必須將此部分考量為切換損失總計的一部分。

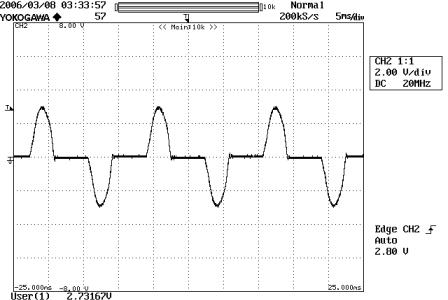

因為共模電感器中有兩個繞線,因此其損失會再乘以二。TC 是二極體導通時間。針對此供電器,TC 的測量值為 3.75 ms (請參閱圖 2)。

圖 2.輸入二極體 (電流) 導通時間:3.75 ms

因此,一次側損失總計,PLOSS_PRI:

PLOSS_PRI = PCOND + PSW_PRI + PEMI + PDIODE + PCOPPER + PESR

PLOSS_PRI = 8.2133 W

因此,二次側損失總計 PLOSS_SEC 可以表示為:

PLOSS_SEC = PLOSS - PLOSS_PRI

PLOSS_SEC = 14.81 W

根據 Z 係數的定義: